Veio e Roma hanno sviluppato per secoli un rapporto di amore-odio. Fino alla nascita del fundus Scrofanum

di Piero Santonastaso

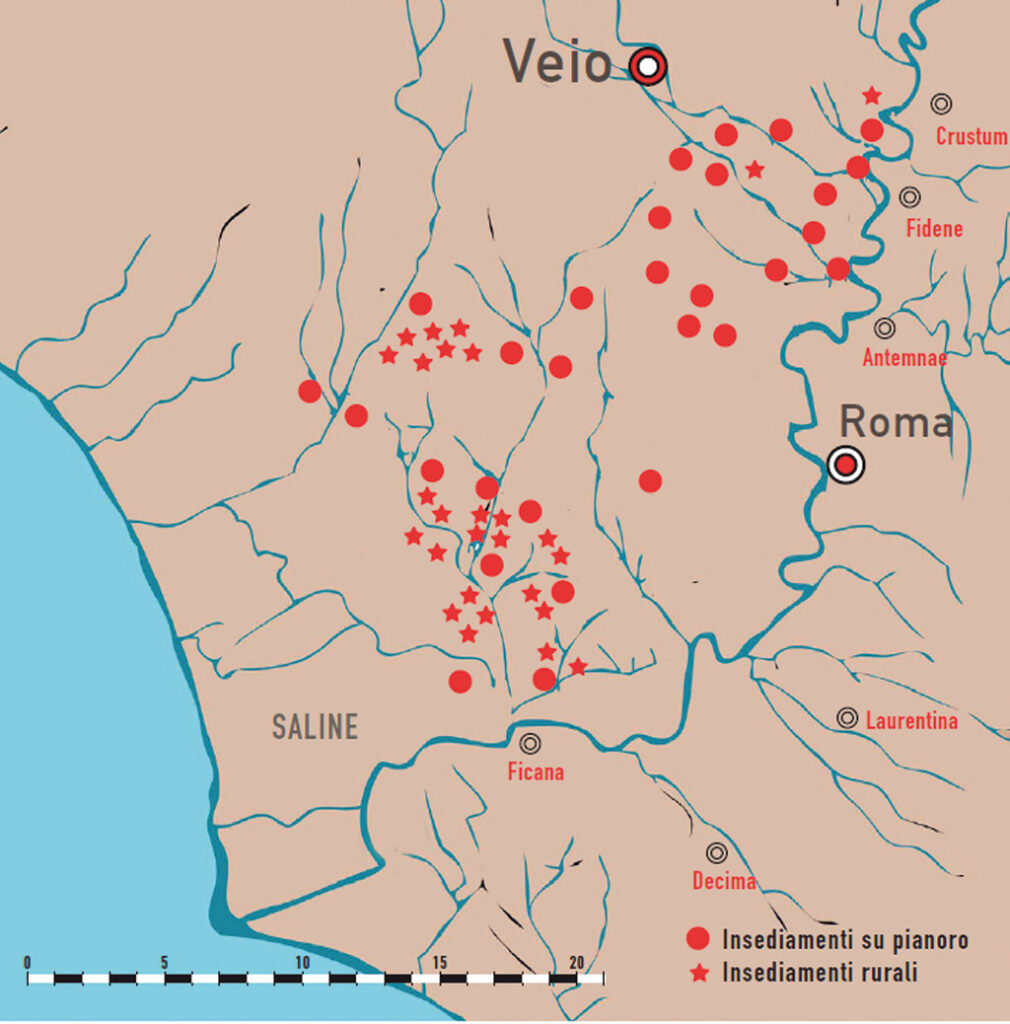

Perché tra i nove comuni che formano il Parco naturale regionale di Veio (Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano e il XV Municipio di Roma), proprio Sacrofano è stato scelto come sede dell’ente? Risposta facile: è l’unico comune il cui centro abitato ricada nel triangolo di 15mila ettari tra Cassia e Flaminia che costituisce il Parco. E ci sono meriti storici: sono state le sorgenti del Monte Musino a tenere in vita la città etrusca. Dice: ma le rovine di Veio stanno a Isola Farnese. Sì, ma quello è Comune di Roma e non sarebbe stato politicamente corretto piazzare all’ombra del Campidoglio la sede di un ente intitolato alla prima, vera nemica dell’Urbe. Già, perché Veio e Roma hanno sviluppato per secoli un rapporto di amore-odio. Quando sui colli capitolini iniziano a formarsi i villaggi che daranno vita a Roma, nel IX secolo avanti Cristo, la riva destra del Tevere è già sotto il dominio etrusco, di Veio in particolare – i latini la chiamavano Ripa Veiens o Veientana -, che controlla le vie di comunicazione nella fascia da Riano al mare – in particolare il guado di Fidene per il traffico delle merci tra l’Etruria, il Lazio e la Campania – e soprattutto le ricche saline costiere. L’ager Veientanus è fertile, ben organizzato, costellato di piccoli centri all’occorrenza trasformabili in roccaforti. Ve ne sono naturalmente anche sulle alture che guardavano il Tevere, dal Gianicolo, al Vaticano, a Monte Mario: resti di un pagus (villaggio) etrusco sono venuti alla luce nel 1921 di fronte all’ex Santa Maria della Pietà, a Colle Sant’Agata. Roma cresce, Veio controlla, insomma, con il Tevere a fare da confine condiviso attraverso il quale si fa commercio di ogni bene. Le frizioni iniziano presto. Secondo le fonti è Romolo il primo a scontrarsi con i veienti, riportando una vittoria. Poi è la volta di Tullo Ostilio e di Anco Marcio, che sottrae agli etruschi il controllo della riva destra e, soprattutto, delle saline, imponendo una pace di cento anni. Si va avanti così, fra scaramucce di confine e tregue fino al 13 febbraio 477 a.C., da allora in avanti segnato nel calendario come giorno infausto. Accade che l’esercito romano formato interamente dalla gens Fabia e dai loro sodali cade in un tranello teso dai veienti sul Crèmera – allora fiume vero, oggi rigagnolo noto come Fosso della Valchetta – e vengono massacrati, tutti. Sull’onda dell’entusiasmo gli etruschi si spingono fino al Gianicolo, dove però cadono a loro volta in un agguato e vengono sconfitti dai quiriti. Per 70 anni i veienti continuano una politica di incursioni nel territorio di Roma, finché il Senato capitolino decide che è tempo di risolvere il problema. Nel 407 a.C. i romani iniziano un assedio lungo dieci anni, senza grossi risultati. Un guaio vero, perché allora l’esercito era formato da cittadini costretti ad abbandonare le loro attività, oltre a doversi pagare armi e protezioni. Nel 396 la svolta: viene nominato dittatore Marco Furio Camillo, che fa scavare una galleria fin nel cuore dell’acropoli veiente e coglie così di sorpresa gli assediati, ordinando la strage. La presa di Veio è un punto di svolta per Roma, che si apre la strada verso le future conquiste al Nord, e per i romani, che godono della nascita dello stipendium, indennità in denaro per i cittadini arruolati. Veio viene ridimensionata anche come centro urbano, ma continua a godere dell’antico prestigio, tanto che quando nel 390 a.C. Roma è saccheggiata e incendiata dai galli senoni, prende piede l’idea di abbandonare la città per ricreare una nuova Urbe proprio a Veio. L’idea si infrange contro la leggendaria frase pronunciata da un centurione mentre il Senato dibatte sul trasferimento. Ordinando ai suoi legionari di accamparsi, narra Tito Livio, l’anonimo graduato grida “signifer, statue signum; hic manebimus optime” (“vessillifero, pianta l’insegna; qui staremo benissimo”). Per i senatori è un segno del destino, così Veio perde l’occasione di sostituirsi nella storia a Roma. Veio continua a vivacchiare, finché prima Giulio Cesare e poi Ottaviano Augusto non assegnano le terre della zona ai veterani dei loro eserciti, con la fondazione del Municipium Augustum Veiens. Di Veio si perde progressivamente il ricordo, mentre all’estremità settentrionale del suo territorio assume pian piano importanza il fundus Scrofanum, che poco dopo il Mille diventa prima un centro fortificato e poi un vero e proprio castello. L’antenato della nostra Sacrofano.